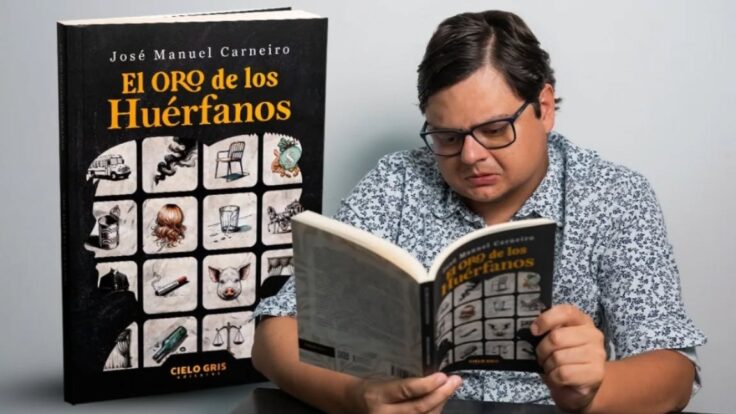

José Manuel Carneiro (1994) es un escritor brasileño y peruano de corazón. Conversó con Infomercado sobre su primera novela El oro de los huérfanos, publicada a inicios de 2025 y presente en la reciente Feria Internacional del Libro de Lima (FIL), llamando la atención por su carácter psicológico y profundidad simbólica en la historia de dos hermanos que enfrentan trágicamente la vida, con sus virtudes y defectos, pero que, en el final, hay una especie de esperanza y el nombre de una ciudad que queda en la mente del lector: Orópolis.

En esta entrevista, a propósito de El oro de los huérfanos, José Manuel Carneiro cuenta sus motivos, sus retos, su análisis sobre el mundo editorial y una cuestión inevitable de responder: ¿se busca dinero siendo escritor?

¿En qué momento empezó a germinar la idea de esta novela? ¿Por qué?

Más que contar una historia, me propuse comunicar, a través del recurso novelesco, un «micromundo» erigido por símbolos. Pienso que los símbolos, como herramientas de expresión, me obsesionan desde que empecé a percibir a Latinoamérica como lo más bello, pero también lo más lóbrego y sucio del planeta. Aquí reside la paradoja. Y por ahí, quizá dentro de un autobús atestado o tal vez en la soledad de la ducha, brotó la fácil confusión que puede surgir entre el oro y lo aparente o falso, es decir, el oropel. Así nació, entonces, la idea de jugar seriamente, pero sin solemnidad, con estos términos, cuyos roles implican la nomenclatura de la ciudad y de sus instituciones o escenarios: Orópolis, El Club de Oro, El Blasón de Oro, Oropolio, El Reino… Por último, procuré que el título del libro sintetizase los malabares de estas contradicciones.

¿Cuáles son tus grandes influencias literarias?

Entiendo por influencia la intervención de ciertos autores ―gracias a esas primeras lecturas que hacemos de sus obras a una edad temprana, inocente― en nuestra forma de mirar la literatura (y la vida) y, además, de continuar un estilo determinado de sensibilidad artística. En este sentido, ante todo, enumero a Julio Ramón Ribeyro como mi gran influencia inicial. El último es Javier Marías. Entre el peruano y el español, por aquel largo pasillo de aprendizajes y absorciones, saltándome vilmente a ciertos nombres importantes, evoco: Mary Shelley, Pessoa, Virginia Woolf, Roberto Bolaño, Blanca Varela, Machado de Assis, Clarice Lispector, Kafka, Camus. Y, por supuesto, los del Boom.

¿Qué aportaron a esta novela ciudades como Piura, Lima o Buenos Aires para que se forje ese mundo llamado Orópolis?

Orópolis es la metáfora de una ciudad latinoamericana ―capital― estándar, esto es, un lugar urbano cualquiera. Tomé elementos de las ciudades que menciona la pregunta, pero también de otras que visité. Toda novela exige ubicación, aunque, felizmente, no precisión. Esto, asimismo, sugiere una gran limitación de mi parte: la incapacidad de planteamientos realistas.

Por momentos, como en la parte XXVI, fusionas una especie de poesía muy descriptiva, quizás lacónica, con monólogos que irrumpen drásticamente. Sucede muchas veces en los inicios. ¿Este tipo de arranques tienen algún fin cinematográfico, más allá del impacto psicológico que buscas?

El cine, por definición, es una concatenación de imágenes más o menos armoniosas. Antes de empezar a escribir nada, en cada nuevo capítulo, lo primero que hurgo en mi mente son imágenes. «La poesía es imagen», decía Oswaldo Reynoso. Es posible que estos lirismos sean la traducción verbal de mis invocaciones; sin embargo, funcionan también como chispas que prenden mi sistema creativo. El impacto psicológico es, desde mi perspectiva, fundamental. Pero sin poesía ―en el sentido más amplio de la palabra poesía, que para mí es sinónimo de arte― no hay nada. Me encantaría, por otro lado, que mis textos no tengan asociación con el cine: la literatura es mucho más ―y mucho menos― que el cine. Concuerdo absolutamente con la visión que tiene Samanta Schweblin sobre este particular asunto, cuyo debate no solo resultaría inútil sino interminable. Cada cual goza de lo que más le gusta.

Como escritor, ¿intentas promover algún movimiento literario que te llame la atención o remarcar algún estilo? ¿O llenar algún vacío dentro de la literatura?

Lisa y llanamente, apelando al lugar común, propongo que los lectores no busquen libros que solo entretienen. Si se advierte algún entretenimiento que a su vez resulta incómodo, o que perturba la serenidad, y que a pesar de estas punzadas subyace cierto placer, probablemente estamos frente a un contenido sustancioso. A veces lo bello luce triste y oscuro. En cuanto a lo que a mí respecta, me esmero, eso sí, en intentar ser genuino, aunque serlo del todo es la mayor quimera. Sin influencias no hay autor. Pero en este punto versa lo que, desde mi punto de vista, deviene como esencial en la creación: ¿cuál es la característica personalísima que el escritor le añade a sus influencias y que, en consecuencia, torna únicos sus relatos? Además de las vivencias o experiencias, que son desde luego intransferibles, debería existir una propuesta estética. Una voz. Un estilo. Esto es lo más difícil. Por lo demás, pienso que en la literatura no hay vacíos por llenar: nadie espera nada de nadie; no obstante, si por ahí florece algo atractivo y valioso, bienvenido sea y se agradece.

Personajes interesantes, como Troy o Magdalena, ¿están inspirados en personas de la vida real?

Los personajes, en mi caso, nacen en mi mente teniendo como punto de partida, efectivamente, a personas de la vida real. Después, con el discurrir de sus hechos y pensamientos, van mutando y enriqueciéndose, lo cual los convierte en figuras auténticas dentro de la ficción. Sospecho que aun en los relatos de no ficción acontece un fenómeno semejante: la escritura transforma la realidad, por más aferrado a ella que se encuentre el cronista.

Si bien las interpretaciones son múltiples, ¿qué esperas del lector cuando termine de leer tu novela? ¿Algún cuestionamiento particular? ¿Algún cambio?

¡Menuda pregunta! Para contestarla, recurriré a lo que persigo como lector: espero que el lector no bostece demasiado. Que encuentre si no las diversas interpretaciones que yo insinúo, sus propias conclusiones. Que pueda ponerse a pensar a fondo sin habérselo propuesto, y que las cavilaciones prosigan aun cuando ya leyó el final, cerró el libro y lo acomodó en la repisa.

En una entrevista dijiste que “la literatura tiene que dejar huella”. ¿A qué te refieres exactamente con esta idea?

Me refiero a que la literatura registrada en los libros no finaliza con la lectura de los mismos. Si es buena literatura, permanecerá en el pensamiento. Será uno de los temas quizá desarrollados en ciertas conversaciones espontáneas. Será una especie de remembranza cuando en la vida real pase algo que tenga que ver con lo leído en tal o cual libro. Se dirá, por ejemplo: «Mira, Gerardo, qué curioso. Justo, en Los enamoramientos, Javier Marías reflexiona sobre algo muy parecido a esto». Por otro lado, dejar huella es también explayar dudas. El lector, cual detective, averiguará en el trajín de su experiencia cotidiana las posibles respuestas a esas grandes incógnitas. Si la literatura ofreciese certezas, ya no sería tal: sería filosofía y hasta se consagraría como una religión. Dejar huella, asimismo, equivale a suscitar nostalgias, de las más hondas y afectuosas. De modo que, muchos años después, la persona volverá a los mismos autores, los releerá, y el reencuentro estará envuelto de novedad: creerá que no lo había leído. Que lo había soñado. Esta es la literatura que, a mi juicio, vale la pena, la que no envejece, aunque nosotros sí, y se hallará ahí, siempre dispuesta a dialogarnos y a regalarnos matices que en una primera lectura no habíamos detectado. A la postre, el autor que deja huella es citado: el lector se apropió de esa sustancia, y sabrá repartirla en diversas sobremesas.

¿Qué análisis te merece la actual literatura peruana después de participar en la FIL 2025?

Análisis es mucho decir. Puedo dar mis impresiones. Parece que en el Perú hay más lectores de lo que se suele suponer. Ahora bien, que la gente no lea lo que cinco académicos califican de bueno o provechoso o enriquecedor, ese es otro tema.

Advertí que se publica muchísimo, lo cual no será demasiado saludable para el medio ambiente, pero sí bastante favorable para el mundito cultural. La calidad de los contenidos de esas publicaciones es, también, otro asunto.

Observé que el autor extranjero, solo por su condición de serlo, cuenta con mayor atención. Esto puede estar justificado o no, depende. Desde otra perspectiva, hay autores peruanos que ya cuentan con cierto prestigio, sin embargo, reciben tantos elogios como invectivas. Pienso, desde mi pequeñez, que no deberíamos subestimar a nadie, porque en este ámbito nadie te obsequia nada; de tratarse de cuestiones que entrañan ingeniosas fórmulas marketeras, la reputación beneficiosa no duraría más de un par de años. En ocasiones, deberíamos reflexionar sobre cómo serán leídos los autores de hoy dentro de 30 años. Cuántas vapuleadas innecesarias hemos cometido, empezando por mí. Pero afortunadamente somos individuos que con el tiempo cambiamos de perspectivas. Creo que la madurez gira en torno a permutar paulatinamente nuestros prejuicios por juicios argumentados. En suma, mi balance de la FIL 2025 es positivo.

Respecto al presupuesto, ¿es complicado el proceso de publicación de una novela, sobre todo siendo la primera de tu autoría? ¿Qué retos económicos supone en Perú?

Siempre la publicación del primer libro es la más ardua. La más esquiva. En mi caso, sin embargo, tuve la suerte de toparme con una editorial cuya línea estaba en sintonía con mi novela. Luego hubo una sucesión de circunstancias favorables que impulsaron la publicación de El oro de los huérfanos, con un tiraje inusitado para alguien desconocido. Cielo Gris apostó por mi novela, lo cual no supuso ningún reto económico en lo que a mí concierne.

En la actualidad, ¿se debe considerar como un emprendimiento empresarial el ser escritor, es decir, debemos considerar una rentabilidad monetaria al momento de embarcarnos en un proyecto literario, como es el caso de El oro de los huérfanos?

Desde mi punto de vista, no. En absoluto. Hasta el día en que esto escribo, no asocié el dinero con la literatura. En todo caso, desaconsejo enérgicamente que alguien fantasee con hacerse millonario gracias a la industria editorial. Para las cuestiones más onerosas existen ámbitos más propicios.

¿Cuáles son los últimos cinco libros que leíste?

–Baumgartner, de Paul Auster.

–El buen mal, de Samanta Schweblin.

–Decamerón, de Gionvanni Boccaccio.

–Plano americano, de Leila Guerriero.

–El principio del mundo, de Jeremías Gamboa.